今でこそ世界的な地位を確立しているスコッチウイスキーですが、かつて業界全体を揺るがす大きなスキャンダルがありました。

それが、「パティソン事件」です。

1900年代初頭、この事件を引き金にスコットランドのほとんどの蒸留所が一度閉鎖。

多くのウイスキー関連企業が倒産しております。

そして、「ウイスキー不況」と呼ばれる事態となり、ウイスキー業界全体に深刻な影響を及ぼしました。

さらに、歴史的な出来事(第一次世界大戦、禁酒法、大恐慌など)と絡み合い、長期にわたる業界の低迷。

このウイスキー不況の影響は、現在のウイスキー業界にも多くの教訓を与えています。

本記事では、この事件の詳細と、それが現在のウイスキー業界について詳しく解説します。

パティソン事件とは?

19世紀後半、ウイスキーは大きなブームを迎えていました。

そのブームのきっかけはさまざまですが、大きく4つの要因があります。

- 1823年の酒税法改正により、スコッチ密造時代の幕開け(リンク)

- 1830年ごろに連続式蒸留機の発明・実用化

- 1853年、ブレンデッドウイスキーの誕生

- 1870年代にワイン業界を襲ったフィロキセラ(ブドウの害虫)の影響

1823年以降、酒税法が改正をきっかけにスコッチウイスキーの密造が徐々に減少。

合法的なウイスキー蒸留所が増えてきました。

また、ほぼ同時期に生産効率の高い「連続式蒸留機」が誕生・実用化したことで、スコッチウイスキー産業が発展してきます。

そしてブレンデッドウイスキーの誕生により、飲みやすさ・品質が向上し、世界中で愛飲されるお酒となっていきました。

さらにフィロキセラによりブドウが壊滅的な被害を受けたことでブランデーの生産量が低下。

その代替品としてスコッチウイスキー、特にブレンデッドウイスキーが人気となりました。

この時期にジョニー・ウォーカーやバランタインといった世界的ブランドが誕生しています。

ところが、1890年代に入るとウイスキー原酒の供給過多が懸念され始め、業界の過剰投資と市場の不安定化が進んでいました。

その最中に起こったのが「パティソン事件」です。

パティソン社の不正と業界への影響

パティソン社は1896年にロバートとウォルター・パティソン兄弟によって設立されました。

当初はブレンデッドウイスキー市場の成長に乗じて急速に拡大し、多くの蒸留所を傘下に収めました。

しかし、パティソン社の成功は実態のない資金運用に依存していました。

- 大量のウイスキー原酒を担保に融資を受け、さらにウイスキーを購入することで市場価格を操作。

- 品質の低いウイスキーを「高級ウイスキー」として販売。

- 広告やプロモーションに巨額の資金を投じ、実際の利益よりも過大な成功を演出。

安井

安井パティソン社のウイスキー「Fine old Glenlivet」は低品質なウイスキーにほんの少しだけ上質なスコッチを混ぜただけの代物だったそう。

1898年、パティソンズ社の株価が暴落すると、資金繰りが悪化し破綻。

多くの関連企業が連鎖倒産し、ウイスキー市場全体の信頼が大きく揺らいでしまう結果となってしまったのです。

スコッチウイスキーの法規定が造られた背景と流れ

パティソン事件をきっかけに、スコッチウイスキー業界では品質の向上と不正行為の防止が求められるようになりました。

当時、ウイスキー業界には明確な法的基準がなく、一部の業者が粗悪なウイスキーを「高級品」として販売することが横行していました。

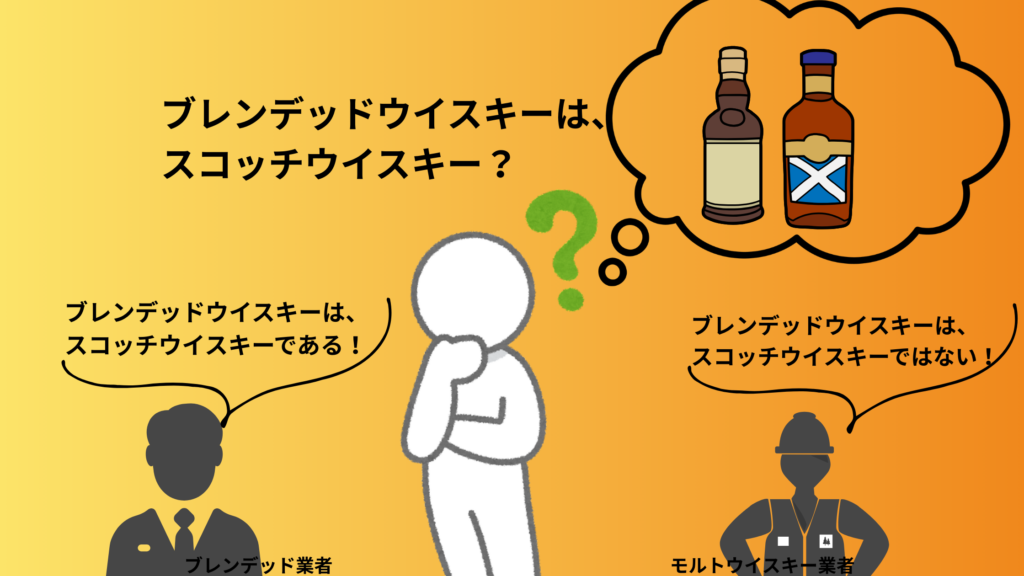

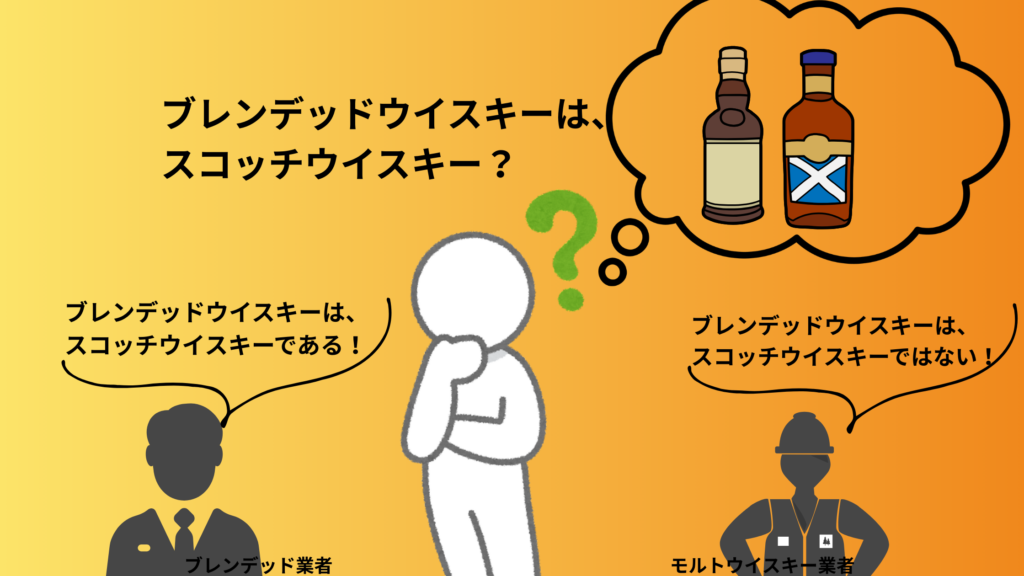

この状況を是正するため、1909年に「ウイスキー論争」が発生。

「ブレンデッドウイスキーは本当にウイスキーなのか?」という議論が法廷で争われました。

一審ではアイリッシュウイスキーやモルトウイスキーの業者側の主張が認められ、「ブレンデッドウイスキーはウイスキーではない」との判決が下されることになります。

ところが、大手ブレンデッド業者やグレーン業者が控訴し、最終的な判決では「ブレンデッドウイスキーもウイスキーと認める」という決定がなされました。

これを受けて、1914年にウイスキーの最低熟成年数を2年とする規定が設けられ、翌年には3年に延長。

法未熟なウイスキーの流通が制限され、品質管理の基盤が形成されることとなります。

その後もウイスキーの品質の信用を問う事件が発生しましたが、そのたびに品質基準の強化が進められました。

一例としては、1938年にに発生した「スコッチウイスキー・アイリッシュウイスキーブレンド事件」。

アイリッシュウイスキーを混ぜたウイスキーを「スコッチ」として販売する行為が発覚し、問題視されました。

これ以降、消費者保護の観点から明確な原産地表示と基準の重要性が認識されることとなっております。

1988年にはスコッチウイスキー法が制定され、スコッチウイスキーの製造に関する厳格な基準が確立。

さらに2009年には、現在のスコッチウイスキーの法的枠組みが確立され、「スコッチウイスキー」の名称を使用するための詳細な要件が定められています。

このように、スコッチウイスキーの品質管理の歴史は、不正を防ぐための規制強化の積み重ねによって形成されてきたのです。

ウイスキー不況の影響とその後の回復

第一次世界大戦とウイスキー業界の停滞

1914年に勃発した第一次世界大戦により、スコッチウイスキーの生産は大幅に減少しました。

政府は戦争遂行のために穀物の使用を制限し、ウイスキーの生産はほぼ停止する事態に。

当時ノンピートのウイスキーを作るためにの無煙炭や蒸留器の燃料に使われていた石炭、原料の穀物などを軍事利用のため制限。

また、この時期にイギリスでは禁酒の機運が高まり、ウイスキーの需要も低迷。

ウイスキーの生産はほぼ停止する事態になり、多くの蒸留所が閉鎖されています。

アメリカの禁酒法とスコッチウイスキーの影響

1920年にはアメリカで禁酒法が施行され、アメリカ市場は完全に閉鎖されました。

この影響でスコッチウイスキーやアイリッシュウイスキーの輸出は激減し、業界はさらなる不況に直面しました。

この時特に影響を受けたのが、「ウイスキー造りの街」として知られていたキャンベルタウン。

人口5000人ほどの街に全盛期には30件のものウイスキー蒸留所がありましたが、ウイスキー不況の影響で一時期閉鎖されていない蒸留所が1件のみとなってしまいます。

一方で、禁酒法時代に違法な密輸やカナダ経由での供給により、一部のウイスキーブランドは生き残ることができました。

また、この時にアイリッシュウイスキーが大きく低迷したため、スコッチウイスキーはアメリカ以外の販路を獲得し、禁酒法が廃止されたときに一気に需要を増やすことに成功しています。

世界大恐慌とウイスキー業界のさらなる苦境

1929年に発生した世界大恐慌により、スコッチウイスキー業界はさらなる低迷を迎えています。

経済の停滞により嗜好品であるウイスキーの消費量が著しく低下。

多くの蒸留所が閉鎖に追い込まれました。

第二次世界大戦とウイスキーの戦略的価値

1939年に始まった第二次世界大戦では、再び政府がウイスキー生産を制限。

戦争の影響で原材料の価格が高騰し、ウイスキー業界は生産を大幅に縮小し、中には生産を中止した蒸留所もあります。

また、ナチス・ドイツの空襲が激化する中、スコットランドの庶民にとって「命の水」であるウイスキーが枯渇してしまいます。

第二次世界大戦中にスコットランド・エリスケイ島付近で貨物船の座礁事件が発生します。

この貨物船には、大量のウイスキーが積まれておりました。

そのウイスキーを求めて不器用で愛すべき島民たちがユーモラスな”結婚狂騒曲”を繰り広げる実話をもとにした映画です。

争終結後の復興期になるとウイスキーの輸出が急増し、特にアメリカ市場での人気が高まりました。

スコッチウイスキーの復活と世界市場への進出

1940年代の回復とスコッチウイスキー協会(SWA)の設立

戦後の復興に伴い、イギリス政府は外貨獲得のためにスコッチウイスキーの輸出を奨励しました。

この動きにより、多くの蒸留所が再開され、業界の再生が進みました。

1942年にはスコッチウイスキー協会(SWA)が設立され、ウイスキーの品質管理とブランド保護が強化されました。

1980年代の低迷とシングルモルトの台頭

しかし、1980年代には世界的なウイスキー消費の低迷により、多くの蒸留所が再び閉鎖される事態となりました。

この時期、大手ブランドはブレンデッドウイスキーの販売を強化しましたが、一方でシングルモルトウイスキーの価値が再評価される動きもありました。

2000年代以降のスコッチウイスキーブーム

2000年代に入ると、シングルモルトウイスキーの人気が急上昇し、スコッチウイスキーは再び世界市場で注目されるようになりました。

特にアジア市場での需要が拡大し、日本や中国を中心に高級ウイスキーの消費が増加。

2009年にはスコッチウイスキーの法的枠組みが強化され、品質の保証とブランド価値の向上が図られました。

スコッチウイスキーの年表

| 1870年代 | フィロキセラがワイン業界を襲い、ブランデーの生産が激減。スコッチウイスキーの需要が急増。 |

| 1896年 | パティソンズ社設立。急速に拡大し、多くの蒸留所を傘下に収める。 |

| 1898年 | パティソンズ社の株価暴落。資金繰り悪化により破綻し、多くの関連企業が倒産。ウイスキー市場の信用が大きく揺らぐ。 |

| 1909年 | 「ウイスキー論争」が勃発し、ブレンデッドウイスキーの定義が法廷で争われる。最終的に「ブレンデッドウイスキーもウイスキーと認める」判決が下される。 |

| 1914年 | ウイスキーの最低熟成年数が2年に設定される。翌年には3年に延長。 |

| 1914~1918年 | 第一次世界大戦が勃発し、ウイスキーの生産が大幅に減少。政府が穀物使用を制限し、多くの蒸留所が閉鎖。 |

| 1920~1933年 | アメリカの禁酒法により、スコッチウイスキーの最大市場が消滅。密輸が横行し、一部ブランドは生き残る。 |

| 1929年 | 世界大恐慌により、スコッチウイスキーの消費が激減。多くの蒸留所が閉鎖。 |

| 1938年 | 「スコッチウイスキー・アイリッシュウイスキーブレンド事件」が発生し、アイリッシュウイスキーを混ぜたスコッチの販売が問題視される。 |

| 1939~1945年 | 第二次世界大戦が勃発し、ウイスキーの生産が再び制限。戦後、ウイスキーの輸出が急増し、アメリカ市場での人気が高まる。 |

| 1942年 | スコッチウイスキー協会(SWA)設立。品質管理とブランド保護の強化が進められる。 |

| 1980年代 | 世界的なウイスキー消費の低迷により、多くの蒸留所が再び閉鎖。ブレンデッドウイスキーの市場拡大と並行し、シングルモルトウイスキーの価値が見直される。 |

| 1988年 | スコッチウイスキー法が制定され、品質基準が強化される。 |

| 2000年代 | シングルモルトウイスキーの人気が急上昇し、世界市場での需要が拡大。特にアジア市場で高級ウイスキーの消費が増加。 |

| 2009年 | スコッチウイスキーの法的枠組みが強化され、「スコッチウイスキー」の名称使用のための厳格な基準が設けられる。 |

ジャパニーズウイスキーへの影響と未来展望

ジャパニーズウイスキーの台頭

スコッチウイスキーの歴史から学び、日本のウイスキー業界も品質管理とブランド保護の必要性を認識しました。

特に2010年代以降、ジャパニーズウイスキーは世界的な評価を受けるようになり、多くの銘柄が国際的な賞を受賞しました。

2021年の「ジャパニーズウイスキー」基準の制定

需要の急増に伴い、品質基準が明確でないことが問題視されるようになります。

特にウイスキー愛好家にとっては、昨今のジャパニーズウイスキーの過熱ぶりはスコットランドのウイスキー不況の前兆を連想させることでしょう。

- ほとんど日本で造られたウイスキーが含まれていないのに「ジャパニーズウイスキー」と記載されたボトル

- ほとんどスピリッツで構成されたボトル

- 蒸留所の激増に伴い、ウイスキー製造プロセスが怪しい蒸留所も誕生

業界内で定義を定めるべきという動きが生まれ始めます。

2021年には日本洋酒酒造組合が「ジャパニーズウイスキー」の自主基準を制定し、品質向上とブランド保護が進められました。

今後のウイスキー市場の展望

今後のジャパニーズウイスキー市場の展望としては、以下の点が注目されています。

- 高品質なクラフトウイスキーの増加 – 伝統的な酒蔵もウイスキー生産に参入。

- 国際市場でのプレゼンス拡大 – 特にアメリカやアジア市場での需要が増加。

- 法規制化 – 今後、さらに厳格な品質基準が導入される可能性。

まとめ

ウイスキー不況とパティソン事件は、スコッチウイスキー業界にとって大きな教訓となりました。

その結果、厳格な品質管理が確立され、現在のスコッチウイスキーの地位が築かれました。

ジャパニーズウイスキーもまた、急成長の過程で品質管理とブランド価値の維持が求められています。

スコッチウイスキーの歴史から学び、日本のウイスキー業界が持続的な成長を遂げるために、今後の法整備や品質向上が不可欠です。

これからのジャパニーズウイスキー市場の発展を楽しみにしつつ、より高品質なウイスキーが生まれることを期待しましょう。

コメント