ジャパニーズ・ウイスキーの真の価値と信頼性を守るための新たな一手が打たれようとしています。

2025年、日本洋酒酒造組合(025年、日本洋酒酒造組合(JSLMA)は、国内外での表示混乱と模倣品対策として、「ジャパニーズ・ウイスキー」の地理的表示(GI)登録を申請する意向を発表しました。

これにより、消費者の信頼回復と業界の一体化を目指しています。

表示基準の強化と新ロゴ導入

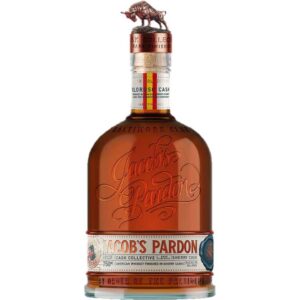

JSLMAは、ジャパニーズ・ウイスキーの明確な識別を促進するため、新たなロゴを発表。

このロゴは同組合が製造する製品に付けられ、消費者が本物の日本産ウイスキーを見分けるための手助けとなる予定です。

ロゴは現在、日本国内では特許庁への申請が行われており、今後は国際市場でも登録手続きが進められる計画です。

この取り組みは、2021年に発表された表示ガイドラインの延長線上にあります。

当時、JSLMAは「ジャパニーズ・ウイスキーは100%日本国内で蒸溜、熟成、瓶詰めされたものでなければならない」との基準を提示し、2024年4月にはその施行を迎えました。

ただし、現行のガイドラインには法的拘束力がなく、遵守義務があるのはJSLMAの会員企業に限られています。

偽物対策としてのGI申請の意義

JSLMAが進める地理的表示(GI:Geographical Indication)申請は、単なる商標保護にとどまらず、「ジャパニーズ・ウイスキー」の名称を国際的に正当化する試みです。

GI制度に登録されれば、名称の不当使用や模倣に対して国境を越えた保護が可能になります。

これは、スコッチ・ウイスキーやコニャックのような既存の世界的カテゴリーが享受している保護制度と同等のものです。

JSLMA会長の塚原大輔氏は、次のように語ります。

「このガイドラインは、ジャパニーズ・ウイスキーというカテゴリーの評判を守り、消費者の混乱に対処するために制定されたものです」

しかしながら、現状では依然として誤解を招くような「ジャパニーズ」表示の製品が多く流通しており、混乱の原因となっています。

塚原氏は、GI登録によって既存基準をさらに強化し、より明確な区別を可能にしたいとしています。

輸入原酒の利用問題と国際市場での評価

ジャパニーズ・ウイスキーの課題として長年指摘されてきたのが、海外(特にカナダやスコットランド)から輸入された原酒を使用した製品にも「ジャパニーズ」と表示できてしまう点でした。

これにより、消費者が日本国内で製造されたものと誤認するケースが後を絶ちません。

こうした背景を受け、大手メーカーを含む多くのブランドは自主的に新ガイドラインに基づいた製造体制への移行を始めています。

サントリーやニッカウヰスキーといった主要プレイヤーもこの流れを支持し、国際的な信頼回復に向けて動いています。

今後の展望

GI登録が認められれば、ジャパニーズ・ウイスキーは名実ともに世界的な品質基準を満たす存在として確立されます。

これは単に表示の問題にとどまらず、日本のウイスキー文化全体の信頼性を高めることにもつながるでしょう。

ロゴと新基準が浸透すれば、消費者も安心して「本物」を手に取ることができるようになり、国内外でのブランド価値の維持・向上が期待されます。

まとめ

ジャパニーズ・ウイスキーは、今まさに転機を迎えています。

表示の厳格化とGI登録への動きは、国内外の消費者の信頼を取り戻すための重要なステップといえるでしょう。

- JSLMAが「ジャパニーズ・ウイスキー」のGI登録を申請

- 本物の国産ウイスキーと輸入ブレンド品の明確な区別を目指す

- 法的拘束力のないガイドラインに代わり、GIで強制力を持たせる計画

- 新ロゴを導入し、視覚的にも信頼性を強化

- サントリーなど大手も新ルールに賛同

- 偽物・誤表示への対応が業界全体の課題に

何か記述する…

コメント